Romanos

Romanos

Bautismo de fieras

Octavio Valerio hizo carrera en la vida marcial. A pesar de la dureza de la legión, había conseguido fluir entre la disciplina militar como perfecto soldado. El relevo lo había retirado para siempre. Como recompensa, había recibido un trozo de tierra, medio estadio, en la cercana Arecio. Con dos esclavos y su esposa, intentó sacar alguna cosecha que los ayudara a prosperar. En principio, todo fue bien. Consiguió llenar las despensas y mantener la villa durante dos años. Al tercero, la sequía castigó sus cultivos con dureza. Pudo sacar una quinta parte de la cosecha. Gervinia, una noche después del refrigerio, le confesó que no sería suficiente. Debían conseguir recursos por otros medios.

–Tendré que ir a Roma. Allí encontraré trabajo. Te enviaré el dinero que cobre.

–Estarás lejos y me tendré que apañar sola durante años… No quiero que te vayas, Octavio.

–Si no lo hago, moriremos de hambre. Desde que iniciamos esta vida de agricultores, no he trabajado tranquilo. La llama de Marte todavía arde en mi interior.

–Si lo has decidido de esta forma, hazme un juramento.

–Lo haré sin reservas.

–Vuelve a mi lado, tan pronto como sea posible. No mueras siendo el guardaespaldas de algún senador o rindiendo cuentas por órdenes de algún patricio enloquecido.

–Lo juro, Gervinia. Por nuestra familia. Puedes confiar en que mantendré mi palabra.

A la mañana siguiente, Octavio Valerio salió de su villa rumbo a la capital. Estaba a tres jornadas de viaje, emprendió el camino por la vía Apia hacia el corazón del nuevo imperio de Cesar Augusto. La llegada a la capital fue al atardecer. Aunque las puertas de la muralla estaban lejos, la aglomeración de gente era inmensa. Roma atraía o expulsaba a tantos ciudadanos que tardaría menos en contar las estrellas del firmamento. Atravesó la puerta norte de la ciudad con el beneplácito de la guardia. Al identificarse como soldado veterano de la tercera legión, despertó admiración en los cuatro vigilantes. Pidió alguna recomendación para pasar aquella noche. Uno de los guardias le propuso ir a la Loba Roja. Era una posada que ofrecía, además, otros servicios. Siempre y cuando pudiera pagarlos.

El antiguo soldado tomó la dirección que le indicaron los guardias. La cantidad de gente en la calle iba decreciendo según anochecía. A pesar de aquel descenso, la ciudad nunca estaba vacía. Grupos de gente se aglomeraban en las entradas de los baños públicos o en las paradas de comida. La Loba Roja era uno de los establecimientos más concurridos del barrio de Quirilanis. Al entrar, el olor a estofado recordó el hambre creado durante el camino. Consultó al posadero el precio de una cama y un plato de comida. Aquel precio suponía la mitad de su fortuna. A pesar de ello, solicitó el menú de la posada y alquiló una habitación. Por la noche, entre sueños, supo a qué servicios se refería aquel guardia. Los jadeos y los golpes en la pared eran constantes. Muchas de las presuntas clientas del local resultaron ser meretrices en busca de viajeros sedientos de sexo.

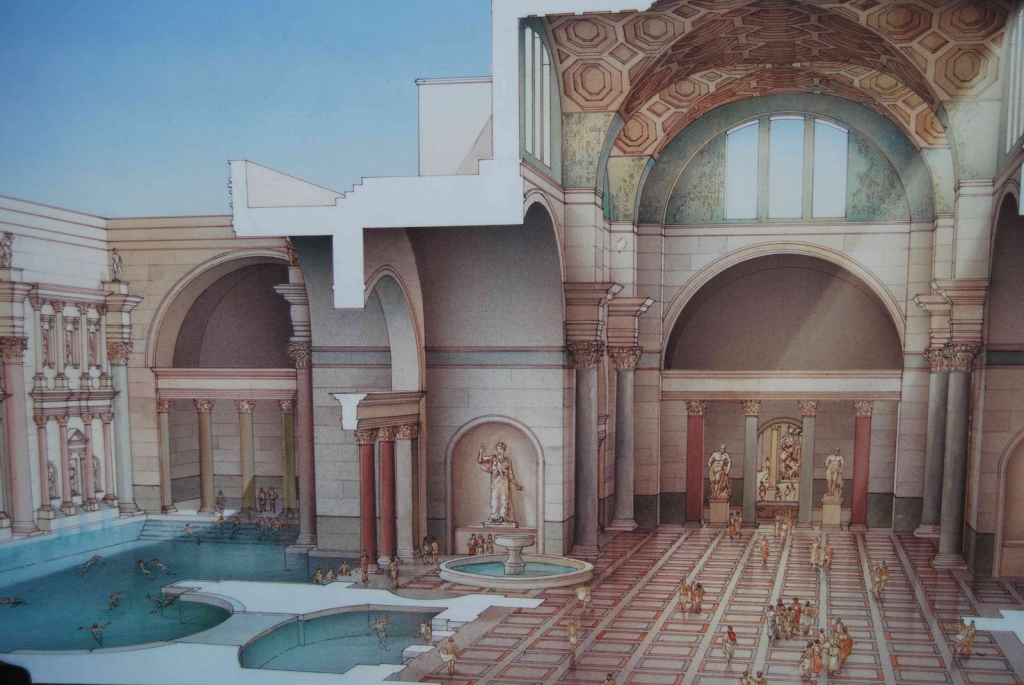

A la mañana siguiente, Octavio se lanzó al encuentro de algún servicio que pudiera realizar. Las calles se atestaron de nuevo. Fue difícil encontrar alguien destinado a pagarle. Todo estaba completo. Los esclavos se ocupaban de los trabajos más ingratos. Los plebeyos se movían mediante recomendaciones. Ni siquiera pudo optar al arreglo de una fachada por el que daban seis onzas de plata. Se encargaron los vecinos del patricio que ofertó el trabajo. Tras el final del día, se refugió en los baños más cercanos a la colina del Capitolium. Estaba desmoralizado por ser incapaz de entender el funcionamiento de aquella ciudad.

Con el cuerpo sumergido en el caldarium, dispersó su mente durante unos minutos. Llegó a sus oídos la conversación de la piscina del frigidarium. Uno de los hombres expresaba su preocupación por no encontrar a un gladiador válido. Su campeón había enfermado. Se debatía entre la vida y la muerte; carecía de sustituto. Octavio retuvo aquella información y se fue directo hacia los vestuarios. Cuando aquellos hombres accedieron al apodyterium, se presentó ante ellos como soldado licenciado con necesidad de trabajar.

–Vaya, así que estás relacionado con la vida marcial –se interesó el lanista –. Tal vez puedas ser útil. ¿Has estado en la arena alguna vez?

–No, dominus. Solo he estado en el campo de batalla. Pertenecía a la tercera legión.

–Un superviviente de César, ¿participaste en la guerra civil?

–Así es. También serví en la legión Augusta, la que formó nuestro emperador contra Sexto Pompeyo. Después de someter Sicilia, me licenciaron.

–Eso me ahorrará la formación en combate. Ven mañana a mi ludus y te valoraré como es debido.

Octavio asintió al lanista, que se presentó como Cayo Livio. Se despidió con agradecimiento mientras abandonaba las termas. El ánimo que tenía era mucho más optimista. Buscó otro lugar distinto a la Loba Roja donde pernoctar. En aquella posada, llamada El Viajero Hambriento, cenó una torta de pan con higos y una brocheta de lirones. Su lecho estaba en la cuadra de las monturas. Era todo lo que podía permitirse. A pesar de aquello, estaba listo y descansado para ver a su nuevo apoderado a primera hora del amanecer.

Las pruebas a las que Octavio Valerio se enfrentó fueron duras. El magister, o doctore, Verno no mostró piedad. Lo sometió a pruebas de agilidad y fuerza. El entrenamiento intensivo hizo que los músculos del aspirante ardieran por el esfuerzo. Cayo Livio observó desde el palco del patio la evolución de su nuevo gladiador. Estaba agradado con la capacidad de sufrimiento que era capaz de soportar. A pesar de la intensidad de aquellas pruebas, Octavio Valerio no mostró signos de agotamiento. Al terminar el día, el lanista accedió a la celda de su nueva promesa.

–Es cierto lo que se cuenta de los legionarios de la tercera. Eres una auténtica máquina de matar. Sin embargo, en los juegos necesitarás otras habilidades. Hay momentos en los que acabar con la vida de tu contrincante puede darnos la derrota. Sigue las instrucciones al inicio de los juegos y no tendrás problemas.

–¿Cómo realizará el pago, mi dominus?

–Quiero asegurarme de que luchas motivado. Te entregaré diez aureus por victoria. Tendrás cuatro encuentros. El pago lo obtendrás después de tu liberación. Hasta entonces, eres mi herramienta. Tendrás el mismo trato que el resto de mis esclavos. ¿Concedes?

–Concedo, dominus.

Octavio firmó la cesión de su libertad en los documentos que le ofreció el lanista. Los dos hombres se aferraron los antebrazos, cerrando el trato. Acto seguido, Cayo Livio abandonó la celda.

–Te quedarás bajo las órdenes de Verno, a partir de ahora. Haz todo lo que te diga.

Al día siguiente, tuvo que memorizar la disposición de sus compañeros en los juegos. Le ocupó las cuatro primeras horas de la mañana. El espectáculo comenzaba en menos de una semana, debía aprender rápido. Compartía protagonismo con Trenzo, el hispano; Herges, el galo y Artos, el hoplita. El líder del grupo era Filipo, el macedonio. Un gladiador excepcional. Su rapidez y fuerza rivalizaban con las de Octavio. Tenían que interpretar una escena de caza, donde habría distintas fieras procedentes de África. La sincronización entre ellos era importante, ya que los animales se liberarían en puertas específicas del recinto. Una mala ubicación podía suponer la muerte instantánea. El resto del día endureció los músculos y practicó con las distintas armas del ludus.

Tras días de intenso entrenamiento, el lanista Cayo Livio los convocó en el patio de entrenamiento. Comunicó la muerte de Brego, el siciliano. Aquel al que Octavio estaba sustituyendo. Tras la noticia, les deseó suerte para aquella tarde. Los juegos comenzarían a la sexta hora del día. No hubo entrenamiento durante la mañana, solo tiempo para mentalizarse. Octavio Valerio conocía aquella sensación antes del combate. Era un momento donde hacer las paces con uno mismo para poder morir sin peso sobre la conciencia. Compartió el tiempo con sus compañeros, con quienes había trabado amistad. Antes de lo que esperaban, estuvieron montados en la carreta enjaulada que los llevó al anfiteatro.

La irrupción en la arena se produjo en medio del reparto de pan. Las tortas planas se lanzaban desde el pie del anfiteatro hacia el graderío. Las trompetas anunciaron a los cinco gladiadores del ludus Livio. Saludaron al público como habían ensayado en el patio de entrenamiento. Cada uno mostrando la fiereza que lo caracterizaría frente al pueblo de Roma. Octavio, con lanza clásica y escudo de rodela, fue presentado como novato. Debía ganarse un sobrenombre, como sus compañeros. Herges era el carnero despiadado. Artos, la caricia de Marte. Trenzo era conocido como el toro furioso. Los vítores que recogía Filipo eran acompañados con el adjetivo de magnífico. La música que acompañó a los cinco gladiadores fue descendiendo en ritmo e intensidad. Guardaron la posición hasta que las fieras fueron liberadas de sus cubículos.

Se movieron por la arena con sincronización milimétrica. Las hienas fueron despedazadas por turnos. Había ocho de aquellas bestias, hambrientas desde hacía días. Toro furioso se deshizo de tres de ellas con su hacha de doble filo. Herges y Artos se enfrentaron, a continuación, contra las restantes. Hirieron de muerte a otras dos, saliendo del peligro mediante espectaculares volteretas. El gladius de Filipo y la lanza de Octavio acapararon la atención justo después, cubriendo a sus compañeros. El veterano gladiador se deshizo de dos de ellas, hundiendo el gladius sobre la cabeza de su última pieza. Dejó a la fiera clavada en la arena. Mientras recuperaba el arma, clavada con fuerza en la frente, Octavio ensartó a una hiena traicionera. Tenía intención de atacar la posición desprotegida del magnífico. Herges interceptó a la siguiente, que atacó por la espalda al novato. El golpe de gracia lo dio Filipo. Con el gladius liberado, terminó con la vida de la última bestia. Formaron todos en círculo en el centro del anfiteatro.

–Es el segundo acto, recordad que cada vez tendremos más problemas. –El líder del grupo era vitoreado por el público. Los gladiadores hicieron chocar sus armas contra los escudos o las piezas de metal para devolver aquel saludo.

Terminaron con aquellos leopardos de la misma forma que con las hienas. El público vitoreó al pequeño grupo al finalizar la hazaña. Herges fue herido por un zarpazo inoportuno en la pierna. Artos, la caricia de Marte, no sobrevivió cuando dos de las fieras cayeron sobre él. Mataron a los felinos pero con aquella baja no podían continuar tal y como habían entrenado. Replantearon la estrategia del tercer acto contra los leones con una formación cerrada. Del mismo suelo, se abrieron las compuertas que liberaron a los felinos. El hispano trató de anticiparse ante la fiera frente a él. Abandonó la formación pero el enorme animal esquivó el hacha. Aquello lo dejó expuesto. Octavio se percató de la vulnerabilidad de su compañero.

De un salto, con la lanza sobre la cabeza, atravesó a la fiera que estaba a punto de contraatacar. Sobre el escudo notó el golpe de un segundo león, hiriéndolo sin importancia en el hombro. Fue el tridente de Herges el que acabó con la vida del felino. Sin embargo, el público contempló aquel salto sobre el toro furioso como una hazaña digna. Al finalizar el encuentro, lo habían bautizado con el nombre de halcón carroñero. La forma en la que cayó sobre el león inspiró aquel apodo. Con la muerte del último león, los músicos anunciaron el final del espectáculo. Mostraron su respeto al público y salieron de la arena. Poco después, el lanista Cayo Livio apareció en las celdas para felicitarlos.

–Te han dado un nombre en el primer encuentro. Mi visión sobre ti era acertada, Octavio Valerio. Tienes futuro conmigo. Me has hecho ganar mucho dinero, todos vosotros. Herges, que el médico te examine bien la herida. Le diré que examine a nuestro halcón carroñero, no quiero que ese zarpazo se infecte. Habéis ganado los privilegios de estar con mujeres esta noche. En el ludus dispondréis de vino, carne y cualquier cosa que necesitéis. Me siento generoso.

Los compañeros festejaron sin reservas. A partir de entonces, Octavio fue acumulando victorias. Se enfrentaron con el ludus Herculeano, donde perdieron a Herges. En el siguiente encuentro, contra otro lanista de Cápua, perdieron al toro furioso y a Filipo, el magnífico. Octavio vengó a sus compañeros, saliendo malherido de su enfrentamiento con Atius, el gigante. La recuperación para el encuentro final que lo liberaría del acuerdo con Cayo Livio tuvo que postergarse. Con las pérdidas, el lanista fue sustituyendo a los gladiadores caídos. Ninguno tenía el potencial de Octavio. Estaban lejos de la fuerza de Trenzo, la agilidad de Herges o la habilidad de Filipo. Tras varias semanas de recuperación, con el cuerpo todavía cosido, el lanista visitó a Octavio en la celda.

–No puedo dejarte ir, amigo. Supondría la ruina de mi ludus. He perdido a la mayoría de mis estrellas. El halcón carroñero es lo único que me queda.

–¿Qué propone, dóminus?

–Dos años más entre mis muros, así podré formar a nuevos luchadores.

–Teníamos un acuerdo, Livio. Tengo una esposa esperando en Arecio.

–Que venga a Roma. Le mandaré una cuadriga. Podrás verla cuando quieras. Te convertiré en autoracti.

–¿Un gladiador libre?

–Así es, durante tres años más. Ya no tendrás que pernoctar en esta celda.

–Concedo, dóminus. Es un acuerdo en el que ambos salimos ganando.

El lanista cerró el nuevo trato tan rápido como pudo. Cambió los documentos legales e hizo traer a la esposa de Octavio Valerio a la capital. Con la motivación del halcón carroñero puesta solo en el combate, se relajó hasta el siguiente juego. Dio su charla motivadora a los gladiadores ante la nueva temporada. Octavio Valerio estaba recuperado de sus últimas heridas. Actuaba como líder del grupo por primera vez. El rival que había concertado era el ludus de Graco Silvino. La última ocasión que había compartido el anfiteatro con él, sus hombres cayeron uno tras otro. Cuando lo vio entre el gentío de la grada, se acercó a saludar a su rival.

–Me alegro de verte, Silvino. Te deseo suerte aunque la victoria será para mis gladiadores.

–No hables tan rápido, Livio. Tengo un lancero númida que puede hacer sombra a cualquiera de tus chicos.

–Te olvidas de que poseo al campeón de la temporada pasada, el halcón carroñero.

–En ese caso, amigo, ya veremos quién será el ganador de este encuentro. Disculpa, me esperan en la grada. Nos veremos después de los juegos.

Cayo Livio se despidió de su rival, seguro de las fuerzas que poseía. Desde el palco, vio a sus gladiadores tomar posición en la arena. De pronto, desde el interior, surgió una cuadriga con los caballos más veloces que había visto en su vida. El ruido que hacían era similar al que haría Júpiter descendiendo de los cielos. Los gladiadores novatos perdieron la concentración, rompiendo la posición del centro. Octavio Valerio se volvió para recomponer a sus hombres. Una lanza bien arrojada desde la cabina, atravesó el cuello del veterano legionario. Cayó fulminado en el acto. Livio imploró a los dioses para que los demás hombres reaccionaran. Ninguno fue capaz de tumbar a aquel númida mortífero. El lancero fue ensartando con sus jabalinas al resto del equipo. Cayo Livio se hundió en los almohadones, apartando la vista de la arena. Aquel juego ya no importaba; su ludus estaba arruinado.